1950年9月,威尔逊总统号邮轮在美国旧金山起程,载着至少130位中国留学人员回国,这是1950年代初留美回国潮中同船回国的人数最多的一次航班。但当年二战结束不久,冷战初起,铁幕低垂,美国当局在这班航程中首次追截拦归了3位中国留学人员,将他们羁押在日本达两个多月,引发中国政府的抗议和国际关注,酿成中国百年留学史上一个著名大事件。对于这段历史,多有零碎报道,本文主要依据当事人的口述和回忆文章,试着将这段历史残片拼接还原成一幅尽量完整、尽量接近历史原貌的图画。

一、政权变更 归心依旧

抗日战争胜利后,国民政府为了未来建设需要,向美国派出了大批科学家和留学生。中国留学生完成学业后,正值1949年中国发生了国共两党执政权的变更。他们生长在中国饱受外国列强欺辱的时期,民族自尊感特别强烈,对国民党政权的失望,在新中国政府的感召下,很多人满怀一酬当初报效祖国的愿望,抛弃在美国的优厚生活条件,冲破重重障碍,形成了一股青春涌动、结伴还乡的“海归潮”。据不完全统计,在1949年9月起的两年期间的第一波“海归潮”中,约有20批次留学生乘船回国,每批人数少则几人,十几人、多则几十人、上百人,这些“楚才晋用”的总人数约1200人。

随着二战结束和冷战开始,美国政府受麦卡锡主义影响,对中国留学生态度表现为充满矛盾的让其回国和不让其回国的两类态度。让中国留学生回国的态度有两种:一是鼓励他们回国,培养一批亲美分子,在建设中国的同时发挥有利于美国利益的作用;二是驱逐与美国意识形态不相符的学生,避免他们在美国进行“非美国利益”活动。不让中国留学生回国的理由则是,不让他们为中国新政权服务,而为美国服务。与此同时,美国当局采取了扩大奖学金面积,提供工作机会等措施,吸引中国留学生留在美国。

1950年6月,朝鲜战争爆发后,中美两国敌对气氛激升,美国当局担心中国留学生,特别是理工科学生,回国后会帮助共产党中国加快工业发展,进而影响战争格局,所以对中国留学生的“海归”动向采取了越来越偏向于阻挠的行为。直至1951年10月9日,美国司法部移民归化局发布法令,明确禁止学习理、工、医、农的中国留学生离境,从而开始全面阻挠和严格禁止他们回国,使得中国留学生“有家不能归”,精神备受折磨。

1950年8月28日,“威尔逊总统号”邮轮 第17次航程在旧金山起航。虽然美国当局对中国留学生发出“禁止离境”法令尚未发出,但是在途中部分留学生却遭受到了“非法拦归”。这班船次创造了中国近现代留学“海归”史上好几个之最:一是同一船次回国的留美学者学生人数最多,不计留欧人员、华侨、华工和未成年人,登船时至少有130位留美学者和艺术家;二是途中发生了追截的“拦归”事件,3人被无端扣留关押在日本达两个多月,造成的国际影响最大;三是这船人在回国后的几十年中做出成就和成为知名科学家的最多,先后有12人成为了中国科学院/工程院院士。

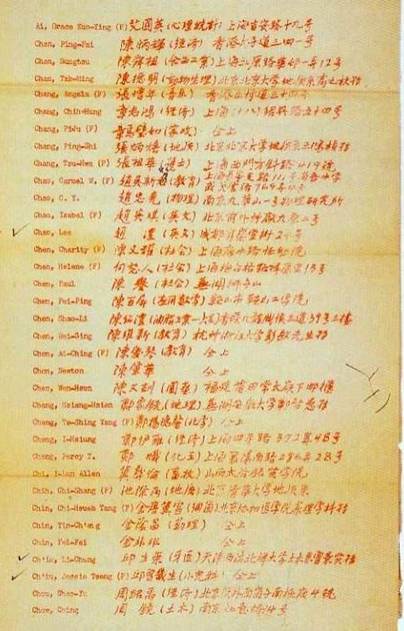

《建国初期留学生归国纪事》中提供了一份威尔逊总统轮第十七次航程中国同学联谊会提供的“回国同学名录”,列出了登船时的128人名单,其中遗漏了同船回国后任中央美术学院教授司徒乔和夫人冯伊湄。司徒乔之女司徒双说,她父母都是画家,年龄比一般留学生大了二、三十岁,与理工科和文科接触较少,这可能是他们没有参加同学联谊会的原因。另一份与此不完全一致的名单是1950年9月22日香港《大公报》和《文汇报》上刊载的抵达大陆留美学生名单,人数为118人,经比对确认,其遗漏了2人。但是128人名单中有两人和118人名单中的三人,有些混淆,是否属于相同两人,尚需进一步考证 。所以这一船130回国学者中,应该有121-122人回到大陆,除了3人被截扣在日本,还有5-6人可能留在了香港。

这份名单按拉丁拼音排序是:(原名单中女性冠夫姓者,按本人姓氏拼音排序)

艾国英、鲍文奎、陆/蔡梅雪、蔡慕莲、曹锡华、陈爱琴、陈百屏、陈炳辉、陈德明、陈绍澧、陈舜祖、陈维新、陈文训、陈文耀、陈誉、陈肇华、池际尚、戴汉笠、戴延曾、邓稼先、邓先仁、董晋炎、杜度、范恩锟、方文均、费近仁、冯慧、傅君诏、傅鹰、葛果行、顾家杰、郭兆仪、何广扬、马/何佩芬、何宇、黄明慎、冀彝伦、金荫昌、金非非、劳远琇、李观华、李家琨、李明俊、李明珠、李瑞震、李万英、梁守滨、廖韵玉、伍/林冰峰、林凤藻、林冠彬、刘连宝、陆善华、陆子敬、罗福祯、罗时钧、吴/吕秀贞、茅福谦、徐/茅于美、章/马璧如、马育华、马作舟、潘绍周、彭司勋、彭兆元、丘中杰、邱立崇、饶鸿雁、申恩荣、沈萼先、沈善炯、石景云、宋秀圻、孙宝华、金/唐冀雪、唐孝宣、唐学乾、陶愉生、涂光炽、涂光楠、王德馨、王传志、王河林、王家祥、王勤、吴宝榕、吴各周、吴寒欤、吴振英、伍建峰、伍丕舜、武泰昌、朱/吴崇筠、吴新志、萧刚柔、向恕人、徐炳华、徐里、徐璇、薛贻源、郑/杨德馨、杨友鸿、叶笃正、余国琮、袁宏、张炳熺、张锦、张增年、张祖华、潘/章修华、章志鸿、徐/章周芬、赵澧、赵英琪、赵忠尧、邱/曾畿生、郑家铣、郑伊雍、郑炽、钟鹏、周镜、周绍禹、周小松、朱浩然、朱和周、朱康福、朱铭麓、庄逢甘。

【图1】威尔逊总统号第十七次航程中国留学人员通讯录,上面开列了留学人员姓名、专业和通讯地址。北京市政协文史委员会提供。

【图2】 “威尔逊总统号”邮轮抵达香港海域,回国胜利在望,106位中国留学生(不算未成年人)在船尾合影(白天)。在涂光炽书中涂光楠标注了该照片的拍摄日期为1950年9月18日。

朱康福之女朱小鸽还曾经提供了一张该船上106位中国留学人员的船上夜间合影照片。这张照片与传播较广的100位中国留学人员的船上白天合影照片相比,较为罕见。

【图3】1950年9月,“威尔逊总统号”邮轮抵达香港海域,回国胜利在望,100位中国留学生(不算未成年人)在“威尔逊总统号”邮轮上的合影。涂光楠认为拍摄时间为9月17日或18日。朱小鸽提供。

二、海归旅途 艰辛磨难

钱学森行李在洛城被扣

美国西海岸的圣弗朗西斯科和洛杉矶位为美国前四位华人华侨集聚城市,华人对前者常称旧金山或三藩市,对后者也称洛城,上世纪50年代它们是美国太平洋航运的两大集散港口。在美国的东部和中部地区的绝大多数中国留学人员,大多都是乘坐火车,横穿美国,抵达西部这两个港口,再转乘远洋轮还乡的。

1950年8月28日,中国留美科学家和留学生在旧金山又一次集结起来,涂光炽 、傅君诏 、涂光楠 、朱康福 、金荫昌、唐冀雪、劳远琇等约百人登上威尔逊总统号邮轮,8月31日,邮轮停经洛杉矶,又有一些留学生登船加入海归还乡行列。据涂光楠回忆,绝大部分中国留美学生是从旧金山登船的,约占总数的五分之四。

朝鲜战争前,中国留学生学业完成后,美国国务院与司法部对让他们走还是让他们留的态度产生了分歧和矛盾。此时,放行与阻挠、驱逐与限制中国留学生回国的情况并行发生。各地移民局对政治态度倾向新中国的留学生强令逐出境或限止行动自由,对涉及尖端技术的则被禁止离境。

朱康福在自述中回忆说,他们当年所持国民政府的护照到期,许多人没有续办,造成“非法居留”,一些要求回国的留学生被当作无国籍的难民。他本人收到移民局的通知,限定离境的日期及口岸(旧金山),还附有给铁路车站和总统轮船公司的公函,凭此可兑换“最直接距离”火车票和“四等舱”船票,不用留学生自己支付车船费。

傅君诏说,“那个时候美国总统远洋轮船公司不对中国人卖船票,回国的船票都控制在美国国务院手里,只有拿着国务院的信,才能换取船票。他们不放我的理由忽而说是保护我的‘安全’,忽而说是我家乡云南不通船,忽而又说轮船舱位紧张,我为了这个事儿跑了两次华盛顿”。

8月30日邮轮抵达洛杉矶,发生了钱学森行李被扣事件。钱学森当年在加州理工学院(CIT)任航空系教授,他并不是这条航船的乘客,只是他的行李交由这条船托运。由于美国当局怀疑钱学森参加了美国共产党,其从事保密研究工作的资格刚在六月份被剥夺,行踪也被美国当局跟踪。钱学森本打算8月底绕道加拿大乘飞机回国“探亲”,8月20日在洛杉矶海关办理了威尔逊号的行李托运业务。但8月23日钱学森被官方告知不能离境,8月25日又被告知其八箱行李被“依法扣查!”,9月6日起他被拘留15天,后又被部分限制人身自由,直至后1955年9月才获准离境回国。

赵忠尧 等在洛杉矶登船,8月31日开船前,美国当局找完钱学森的麻烦又来找赵忠尧的麻烦,美国联邦调查局(FBI)官员在船上把赵忠尧的行李翻了一遍,但没有抓住什么把柄,最后扣留了一批电子器件和公开出版的物理书籍和期刊后,轮船终于开动了。赵忠尧有些庆幸自己得以脱身,但没想到海归的磨难还远没有结束。

9月6日左右邮轮停靠了夏威夷檀香山,大家上岸游览了群岛的美丽热带风光,什么事情都没有发生,之后便驶向下一站——日本横滨。中国留美学生们开始舒了口气,因为离开夏威夷,就意味着彻底离开了美国领地,脱离了美国的监视控制。然而他们并不知道,“钱学森”和“CIT”这两个名词在美国当局那里已经成为一个敏感线索,谁和这有关,就扣留谁。他们的轻松心情没有持续多久,6天后接着又发生了“赵忠尧事件”。

赵忠尧在横滨被追截

赵忠尧在洛杉矶上船的时候,被海关勉强放行了。然而,在9月6日钱学森被拘留后,美国安全情报机构马上又回过神来,接着发出了追截赵忠尧的命令。

9月12日清早,邮轮抵达日本横滨海域,大家仍然打算上岸玩一玩,结果当时邮轮没有靠岸,在横滨港近海处抛锚。早晨7点钟时,船上突然响起广播,说是由于有的客人要在横滨下船,通知旅客换房间,点名要赵忠尧、沈善炯 、罗时钧 和鲍文奎 四人带随身行李,搬到指定的房间。

调整房间本是很正常的事情,赵、沈、罗起身带着各自随身行李,离开了自己房间。鲍文奎有晚睡晚起的习惯,没听到广播,故没离开自己房间。谁知,美国中央情报局(CIA)官员正在指定房间里等候他们,手里拿着名单,来一个,扣一个!硬说他们可能带有秘密资料,接着就强迫他们到厕所脱了衣服,全身被搜了一遍,行李一件件查,连一块看起来象肥皂的东西不放过,工作笔记本被抄走了,然后对他们单独查问。据罗时钧回忆,内容主要围绕着钱学森和加州理工学院:“你知道钱学森吧?”“你和钱学森有什么联系吗?”还傲慢和挑衅地说道“你们看这船上有一百多个中国人,有哈佛的、麻省理工的,为什么偏偏找加州理工的?你们都知道吧!”面对这样的恶意盘问,无论怎样回答,结果都一样,扣你没商量!

赵忠尧早年留学美国,1946年受国民政府军政部(后为国防部)派遣再次到美国学习、了解核物理学前沿的情况。那时赵已经是小有名气的核物理学家了。1948年,虽然身在美国,仍被推举为中央研究院院士。赵忠尧在美国花了两年的时间负责购买有关的科研设备。其间,萨本栋 秘密汇来了5万美元的加速器采购费用,但这仅仅是整机价格的八分之一,为此他将自己作为“公派”人员的1万美元生活费控制在2000美元左右,节衣缩食,省得不能再省,节余下来的每一分钱都用来购置了设备,甚至为一些加速器及宇宙线实验室做义务工作,换得了一批器材。虽然中国大陆政权变更,赵忠尧仍然按原计划进行,陆续把装配加速器的30箱大件东西发运回国。

赵忠尧回国前的1950年1月,“巴黎统筹委员会” 设立了“中国委员会”,针对中国制定更加严格的禁运货单。美国情报部门在注意起钱学森之后,也注意起加州理工学院的博士赵忠尧。此次回国,为了规避风险和避免不必要的麻烦,他把一些所谓敏感的东西分散到同船归国的其他同学行李中。

沈善炯和罗时钧,这两个年轻人都是刚刚获得加州理工学院博士学位的学生,而罗时钧的博士导师之一是钱学森,一般认为加州理工学院的背景是他们被追截拦归的原因。而罗沛霖 在1989年接受采访时说,钱学森和他在上海交通大学就认识,比他高一班,他赴美还是钱学森向加州理工学院推荐的,在加州理工只有他每个礼拜都到钱学森家。美国联邦调查局盯上了钱学森后,也就注意上了他。罗沛霖系中共派出留学,因此学成后急于回国,并对美国“禁归”令有所警觉,在1950年6月份买了机票,先飞到夏威夷,在那里登上“克利夫兰总统号”,替补了一个下船的铺位,抢先回国了。罗沛霖认为美国人在横滨肯定是要找他的,如果他晚回来一班船,可能也会被美国政府扣留了。乘坐后一班船的罗时钧,实际上是代他受难的。罗沛霖之子罗晋说,1980年代罗时钧也曾经对他讲过,“美国当局一时将两位姓罗的博士混淆了”。

赵忠尧三人长时间没有回来,过了中午,大家才逐渐知道他们被扣下了。下午,邮轮上部分中国留学生在甲板上目睹了赵忠尧三个人被美国宪兵从邮轮带到小汽艇上,开向横滨码头,大家无力相助,只能向他们仨招手示意:我们会营救你们!

鲍文奎在马尼拉再逃脱

被美国列上黑名单而又逃脱的鲍文奎,得知赵沈罗三人被扣押后,估计到各种可能性,马上与船上的留美科协负责人唐孝宣 商量,提出要把赵忠尧藏在他箱子中的敏感东西转移一下,这很快就安排妥当了。

1950年9月17日,邮轮抵达菲律宾马尼拉,船还是不让靠码头,这回麻烦又落到在横滨侥幸逃脱的鲍文奎身上了。晚上7点钟,广播呼叫鲍文奎,说船长有请,鲍文奎应声去了。在一个舱室中有四个人等着他,两个美国情报官员和两个菲律宾警察,那两个美国官员是从横滨坐飞机追来的。他们“约见”鲍文奎的理由是要检查鲍文奎的行李。经过仔细检查后,他们没查到什么有用的东西,但是美国情报官员并不善罢甘休,还要把鲍文奎扣下。

菲律宾不是二战的战败国,不像日本那样受战胜国驻军的管制和任意摆布。菲律宾警察告诉美国官员,在菲律宾国土和海域上抓人,必须办正式手续。巧合的是当天晚上轮船得到天气预报说第二天有台风,清早必须开船,这样就没有时间办理手续拘留鲍文奎了。在对鲍文奎搜查和盘问了三、四个小时后,没有形成实施拘留的有力证据,最后只是把他的笔记本扣下了,理由说是要找人去鉴定,因为美国人和菲律宾人看不懂本子上记的科学符号。最后,鲍文奎再次有幸逃脱了美国当局对他的追截拦归。

邓稼先 也在这次航船中。当年美国当局将核物理、火箭、电子技术等专业的中国学生列为重点“拦归”目标。邓稼先专攻核物理,博士论文研究的是“氘核的光致蜕变”,但却未被列上黑名单,原因可能是他跟加州理工学院和钱学森都没有关系,而且刚毕业,没有什么显赫成绩,更与核武器无关。美国的这一疏漏给中国大陆送去一位发展核武器的潜核心人才,也给邓稼先提供了发挥聪明才智的机会。谁能料到仅仅14年后,中国西部罗布泊上空就升起了蘑菇云,而且正是这位年轻物理学家为此做出了重大的贡献。

科学与艺术是人类文明进步的双翼,诺贝尔物理奖获得者李政道曾说:科学和艺术就像一枚硬币的两面,它们用人类的创造力追求真理的普遍性。这次航船中全部中国乘客有300人,不乏各种职业身份,画家司徒乔用独特的眼光扑捉了这次航程中回国华工的形象,创作了素描代表作《三个老华工》。画中李东号、汤心海和郑进禄三人于1897年从广东被拐骗到美国夏威夷的高威岛做垦荒工作,年薪十美元。他们600人经过了53年的与世隔绝的非人生活,生存下来9人,而这些华工仅是19世纪后半页赴美华工大军的一部分。虽然他们与船上回国科学家是不同时代赴美的不同群体,但是正是几十万华工的悲惨遭遇,激起中国人民极大愤慨,引发了1905年的抵制美货等一系列抗议,迫使美国政府下令放宽对留学、经商人员的入境限制,中国学生赴美留学的命运与华工对命运的抗争应该不无关系。2012年6月18日,美国众议院全票表决通过,正式以立法形式就1882年通过的《排华法案》道歉,这是另外一个讨论题目了。

【图4】司徒乔在邮轮上创作的素描代表作《三个老华工》

还值得一说的另外一次“拦归”是“谢家麟事件”。“赵忠尧事件”1年后,美国司法部移民归化局开始向中国大陆留学生们发出信函,明令禁止他们离境,违者将处以5000美元以内的罚款、或判以5年以内的徒刑,或者二者兼施。1951年9月20日,从旧金山开出的“克利夫兰总统号”邮轮在停经檀香山时,美国移民局和FBI官员向船上21位中国留学生每人送交了一封移民局签发“禁止中国留学生离境”的信,说根据美国1918年的一项法令,美国政府有权禁止交战国学习科技专业的学生离境。据此,将谢家麟 、王德宝 等9人 拦截遣送回美国,而胡世平、孙以实、方琳和董彦曾/宋娟娟夫妇等其他12人则被放行。

威尔逊号抵达香港

当年,中国留美学生在美国有两个全国性组织:一个是留美中国科学工作者协会(简称留美科协),于1949年6月18日在匹兹堡正式成立,顶峰时期会员达700多人。它是以中共地下党员为主发展起来的组织,成立的初衷是宣传新中国的形势,号召动员中国留学生回国。另一个是北美基督教中国学生会(Chinese Students Christian Association in North America,简称CSCA),于1909年庚款留学的第一年成立于纽约,全盛时期注册的会员近2000人。CSCA是北美地区最活跃、成员最多、持续时间最长的中国留学生组织,1949年后,活动内容多以时政交流和文体娱乐为主,活动形式多为夏令营、冬令营等,一些地区的CSCA负责人中有很多中共地下党员。朝鲜战争爆发后,这两个组织被美国当局认定为“颠覆性组织”,留美科协于1950年9月被迫解散,CSCA为保护会员安全,1951年夏初也宣布自行解散。

海归途中,这两个组织中的骨干人员,涂光炽、唐孝宣等组织起了“威尔逊号回国中国留学生联谊会”,涂光炽被选为主席。他们组织学习,开展自我服务并维护回国权利,留学生们按专业分小组开讨论会,讨论回国后的专业发展,大家都希望中国的科学技术强大起来,使列强们不敢小瞧中国人。休息时,大家还开展文娱活动,劳远琇在《我们终于回到了祖国》一文回忆道“我们在甲板上高唱救亡歌曲,几个水手用水龙头冲洗我们唱歌的地方,大家便换一块地方,他们又跟着来冲,显然是受了指示来捣乱的,大家感觉到反华势力随时随地盯着中国留学生,阻挠我们顺利回国”。

“赵忠尧事件”发生后,中国留学生都为人身安全得不到保证而义愤填膺。经大家商量后,留学生联谊会决定发动大家分别写信向各方通报和求助。鲍文奎写了两封信,其中有一封是写给加州理工学院校长Lee A. DuBridge 的。因在船上寄不出去,他就把信贴好美国邮票,托船上的美国朋友在上岸时给寄出去了。除外,以全船留美学者学生到达广州后,发表“广州声明”对美国当局表示了严正的抗议。除外,全船的留美学者学生,在到达广州后,还发表了“广州声明”,对美国当局表示严正的抗议。

威尔逊总统号邮轮在太平洋上航行了三个星期,于9月19日抵达香港海域。英国政府虽然已经宣布承认新中国 ,但香港殖民地政府与美国当局配合上演了一场蹩脚的双簧。尽管中国留学生手中握有香港的过境签证,但还是被剥夺了合法登岸的权利。港英当局用带有机枪的小艇分批押送他们到九龙,然后集合起来,让他们徒步走向深圳罗湖桥。在站满通道两边的港英武装警察的监督下,他们跨过罗湖桥中间象征边界的铁门。此刻,国境线这边的深圳已是红旗招展,锣鼓喧天,欢迎的人群涌上罗湖桥,回国留学生受到解放军和同胞们的热烈欢迎。据朱康福自述中的回忆,他们回国人员共100多人,而前来欢迎的人群总数不下600人,他们每个人都受到2个人以上的亲切招呼。他们携带的小行李立刻被抢着拿,握手、拍肩、拥抱、欢呼,那种无以言表的激动使他们热泪盈眶!他们终于回到了祖国,投入了亲人的怀抱。

9月20日下午,威尔逊总统号邮轮的中国留美人员抵达广州,当时“中南区”政府、教育部和高教部都派人负责接待和安顿工作。9月21日,香港《大公报》、《文汇报》用了大量篇幅报道,大意说:回国留美学生一百余人由领队涂光炽率领抵达大陆。他们稍作休整,便分赴祖国各地,投入新中国的建设中,其中绝大部分被分成去北京和去上海的两大组。

赵忠尧获释回国

赵忠尧、沈善炯和罗时钧在横滨被扣后,先被带进美国中央情报局驻横滨办事处。赵忠尧向美方提出要求说明被扣留的理由。得到的答复是要等待对他们的行李的检查结果,由于大件行李被压在船舱底部,一时无法取出,要等邮轮从香港返回横滨时再检查。

然而,稍后他们三人都不由分说地被送到位于东京中野的美军第八陆军监狱,当晚关在一间牢房,睡在一张铁床上。第二天早晨他们被带上手铐,转押进了美军在东京下野的巢鸭军事监狱,那是美军在远东最大的一个监狱。对美国当局这种没有任何法律依据,不经司法程序,就将他们投入监狱的非法行径,赵忠尧向美方提出了强烈抗议,美军回答却很简单,“我们只是执行华盛顿的决定,没有权力处理你们的事(抗议)。”

巢鸭监狱里囚禁着日本战犯。赵忠尧三人进去后被强行剃掉头发,脱去衣服,浑身洒上刺鼻的黄色“六六六”农药粉末,据说是防止将臭虫带入监狱,换上有P字标识和编号的衣服,赵忠尧的编号是1346,沈善炯编号是1347,罗时钧编号是1348,命令他们拿着编号牌子拍照,然后分别关进漆黑的死囚牢房。下午赵忠尧等被带到中国犯人部,经过日本犯人部时,一些在打球玩的日本战犯,看到赵忠尧他们后,还还呲牙咧嘴地叫嚷着蔑视性词语“支那、支那”,日本战犯身在美军监狱,却没受到应有的惩罚教训,气焰依然嚣张。中国犯人部是一个3层监狱,赵忠尧三人被分别关在第二层的三个狱室内,每个狱室关有两个人,里面有洗脸水槽和抽水马桶。美军对他们按普通犯人待遇,没有过多的审问,每天有一次“放风”时间,犯人可以见见面谈话。他们三个人就利用这些时间里交流对策。

入狱第三天,台湾当局派了国民政府驻日本军事代表团 的官员来看望他们,第一次是一起谈话,后来又分别谈话,劝说道:“如果你们考虑回美国或者改去台湾,事情就好办多了,我们可以马上为你们进行联络,设法营救你们。”赵忠尧三人均婉拒了他们,“我们的家人在等待我们回国,我们回大陆只是为了教书,没有其他想法,不做其他工作。”

10月上旬赵忠尧三人从一张英文报纸上知道了,中国志愿军已经进入朝鲜,中国成为以美国为首的联合国的敌人。为了避免被当作敌对国犯人而“被失踪”,他们请了一个律师帮助催问被关押的事由。此时,赵忠尧三人还不知道,中国已经掀起了谴责美国当局、营救他们的浪潮。1950年9月24日,《人民日报》发表文章,报道了“美政府阻挠我留美教授学生归国,钱学森等被非法扣留,归国学生发表声明抗议美帝暴行”,披露了赵忠尧等被关进美军监狱的消息。中国总理兼外交部长周恩来发表了声明,中科院近代物理所所长吴有训代表198个科学家发表了声明,中科院副院长李四光分别致电联合国大会主席安迪让和世界科学工作者协会书记克劳瑟博士,南京大学校长潘菽等169人联名致电联合国秘书长赖尹、美国总统杜鲁门,北京大学教授曾昭抡等48人,致电第二届世界保卫和平大会,近代物理所副所长钱三强也联合一批著名科学家发起了声援赵忠尧的活动,包括请他的老师、世界保卫和平委员会主席约里奥•居里出面,呼吁全世界爱好和平的正义人士谴责美国政府的无理行径。事件的发展,引起了国际舆论的高度关注,美国政府因实在没有证据和理由拘捕赵忠尧等,最终只得将他们释放。

10月31日早晨,美军一名军官向他们宣布调查他们行李的结果,承认他们没有携带有关国防机密资料,但是带有一些违反美国货物出口法的物品,决定将他们开释。当时新中国和日本没有外交关系,美军将他们送往台湾驻日本军事代表团驻地,说好在那里呆两周,再由美军接他们出来,送上下一航次的威尔逊号回国。

在台湾驻日本军事代表团驻地暂住实际上等于软禁,台湾不希望国民党政府出钱派的留学生为共产党服务。台湾驻日代表团秘书长陈延炯带着傅斯年 发来的电报,代表“中华民国政府”亲自来看望赵忠尧三人,说道:“你的老朋友,现在台湾大学校长傅斯年先生,有意聘你们三人在台湾大学执教”,并当场念道,“望兄来台共事,以防不测”,赵忠尧则婉言谢绝说:“谢谢傅先生的好意,我回大陆之意已决!”

赵忠尧三人熬过了难忘的49天羁押和15天软禁,终于在1950年11月16日,从横滨搭乘上了下一个航次的“威尔逊总统号”邮轮,同船的还有张建侯 、朱诚等20多名中国留学生。1950年11月28日到达香港,回到了解放后的新中国。赵忠尧等回来后,当时南京市的负责人,南京大学的校长、物理系的师生等都去了南京下关火车站,物理系的学生打了出了横幅:“热烈欢迎赵忠尧教授回国”。

【图5】1950年11月沈善炯、罗时钧、赵忠尧(自左至右)于东京蒙难释放后,在东京麻布区国民党驻日代表团住所院内留影。熊卫民提供。

三、科技海归 星光闪烁

上世纪40年代赴美,50-60年代回国的中国留学生和科学家作为一个特殊群体,总数在全国相同学科中占比不多,但是做出贡献却不小。至1980年,中国科学院前三批学部委员(院士)共有473人,其中243人具有1940年代在美国学习进修和工作经历,108人是50、60年代(包括1949年)回国的,占当时学部委员总数的23%; 1999年国家“两弹一星”23位功勋奖章获得者,其中10人留学美国,8人是50年代回国的;至2013年,24位国家最高科技奖获得者,其中有8位留学美国并在50年代回国。

1950年9月威尔逊总统号邮轮的那次航班,给中国带回来一批科学、教育和文化的未来之星,改变了中国的科技发展进程,影响了整整一代中国学人,中国科技星空因此也留下了12位院士的星光,他们是:赵忠尧、沈善炯、鲍文奎、涂光炽、邓稼先、叶笃正 、余国琮 、庄逢甘 、彭司勋 、周镜 、傅鹰 、池际尚 ,其中邓稼先和叶笃正分别是“两弹一星元勋”奖章和2005年度国家最高科技奖的获得者。

很多学者估计,上世纪50年代回国留美学者大约占留美总数的20%,回国人员中,自然科学和人文科学的比例各约70-80%和20-30%。他们回国是响应国家号召,参加祖国建设。但是回国以后,真正后受到重用并得以发展的人数比例较少,特别是人文学者,很多被发配到中学、县级图书馆文化馆等基层单位。令人深感不幸和痛惜的是,这批“楚才晋用”的群体没有达到“储才尽用”的预期目标,他们在历次政治运动中,大多不同程度被戴上了美国特嫌、反动学术权威、甚至是右派和反革命分子的帽子,被监视工作和控制使用,遭揪斗、挨批判和蹲牛棚的不在少数,甚至还有被判刑和坐监牢的。

朱康福在自述中回忆:他们到上海后,都被发给可以“自愿填写”的详细履历调查表,包括“家庭出身”、“个人成分”、“曾否参加反动组织、会道门”等,甚至还有“有无亲属遭到镇压”。北京和上海的调查表的这个标题不一样,但意思差不多。此项表格一发,反应不小,因为阶级斗争、革命与反革命气息很浓,许多人有顾虑。最后是否大家都愿意填写和直接交上,就不清楚了。朱康福还说:我高中就有集中军训(的经历),以后参加过中央训练团,集体参加过国民党。这些历史问题,我自己当时有点不知厉害,再则认为出国念书,也是希望有一天为国家干点事,国民党腐败无能,根本不可能给我们这种人一点机会,如今共产党执政,号召我们回来,我们一心一意跟着共产党走,犯不上躲闪、遮盖。我和我爱人吴崇筠都如实填写,那时缺乏社会经验,更不知利害。“向党交心”却导致以后被划为“特务嫌疑”和多年被“限制利用”、直至文革中“蹲牛棚”和被抄家。

陈绍澧也是那次航程中一位普通还乡客,他的夫人俞惟乐是同时期不同船次回国的留美生,曾任中科院兰州化学所副所长。俞惟乐说陈绍澧在家中兄妹六个中排行老大,早年跟随父母在香港读书,老二妹妹,老三弟弟,都是陈绍澧鼓动他们到大陆读大学并留在大陆工作的。陈绍澧从美国回国时,都没能去香港探访过他家人。陈绍澧的小弟陈绍南至今对其大哥回大陆的动机仍然不理解,埋怨大哥不关心爸妈、祖母和弟妹,只顾自己的“爱国”。陈绍澧1950年获衣阿华州立大学化学系硕士学位,回国后在中科院石油所和兰州化学物理所从事润滑脂的研究工作,文革中不堪忍受颠倒黑白的批判和侮辱,在一次批斗会时,躲在实验室上吊自杀,年仅43岁。陈绍澧的固体润滑研究成果在他离世16年后的1982年,获国家自然科学奖三等奖。

朱福康和陈绍澧还算是有些名气的科学家,大部分50年代回国的留美学者则终生默默无闻,根本没有任何荣誉光环,如果能历经政治运动而免遭劫难就实属万幸了。虽然他们很大部分的聪明、智慧和才能,都在一次次的阶级斗争漩涡中被湮没、荒废和摧毁了,但他们追求科学爱祖国,衣带渐宽终不悔,多数人都在平凡的工作中,为祖国的建设和发展贡献出了自己的一份光和热。浩瀚太空中的繁星,看得见的只是少数,谁能说看不见的星体不发光?很难想象,如果没有这批特殊群体,中国科学技术的发展,特别是在五六十年代,会取得那样大的进步。他们的历史贡献和地位应该在20世纪中国科技史的画卷上被添上浓重的一笔。

当年“威尔逊号”上的那批海归还乡客,很多人已经离世了。如今一个甲子轮回又过了4年,遗憾的是他们个人保存的资料历经政治运动已经遗失殆尽,国家相关部门保存的档案资料仍未解密,很多人去向不明,资料十分难觅。目前作者仅仅收集到不到50人的简历,那两张在邮轮上的百人合影中,还有五分之三没有辨认出人名来。虽然“威尔逊号”早已退役、报废并拆解,但“威尔逊号”上的人和事在中国近现代留美“海归史”和20世纪中国科技史上,应该留下永远的一页。

【注】本文成稿过程中,科学史学者胡大年、王作跃、熊卫民等提出很多宝贵意见,谨此致谢。

参考文献

1,赵忠尧,《我的回忆》(中科院高能所网站)

2,罗沛霖口述,王德禄采访,《1950年代归国留美科学家访谈录》(湖南教育出版社,2013年,P28-29)

3,鲍文奎口述,樊洪业采访,《威尔逊总统号上的真实故事》,见:《1950年代归国留美科学家访谈录》(湖南教育出版社,2013年,P39)

4,李恒德,《不屈的斗争自豪的胜利》,见:《建国初期留学生归国纪事》(中国文史出版社,1999年,P47)

5,谢家麟,《没有终点的旅程》(科学出版社,2008年,P43)

6,胡世平、谢亚宁口述,程宏整理(未发表)

7,朱康福口述,朱小鸽整理,《朱康福自述》(湖南教育出版社,2010年,P93-94)

8,涂光炽口述,涂光群整理,《涂光炽回忆与回忆涂光炽》(湖南教育出版社,2010年,P57)

9,沈善炯口述,熊卫民整理,《沈善炯自述》(湖南教育出版社,2009年,P61-78)

10,冯伊湄《司徒乔:未完成的画》(人民文学出版社,1999年,P185-191)

11,俞惟乐口述,王德禄、程宏整理(未发表)